曹 操

課文導讀

曹操 (155—220), 字孟德, 沛國譙郡 (今安徽省亳州) 人, 東漢末年的政治家、軍事家、 詩人。 曹操20歲舉孝廉為郎, 東漢末在鎮壓黃巾起義中, 得到兵權和割據的地盤。 后起兵討伐董卓, 迎漢獻帝遷都許昌, “挾天子以令諸侯”, 先后削平袁紹、 呂布等割據勢力, 逐漸統一了中國北方。 他又對內興修水利, 推行屯田制度, 促進了生產的發展; 對外戰勝了北方的烏桓族, 鞏固了邊境。 位至丞相大將軍, 后封魏王。 公元208年曹操率軍南下, 被孫權、 劉備聯合擊敗于赤壁。 死后其子曹丕建立魏國稱帝,史稱魏文帝, 追尊曹操為魏武帝。

曹操在文化上也有卓越的貢獻。 在他周圍聚集了許多著名的作家, 他自己也是一個杰出的詩人。 他的詩剛健、 質樸, 情調慷慨、 悲涼, 具有現實主義精神, 曾被后人稱為 “漢末實錄” 和 “詩史”。 代表作有 《蒿里行》《苦寒行》《短歌行》《龜雖壽》《觀滄海》。

《觀滄海》 是一首寫景抒情詩。 詩人勾畫了大海吞吐日月、 包蘊萬千的壯麗景象,表現了開闊的胸襟, 抒發了統一中國建功立業的抱負。

課文注譯

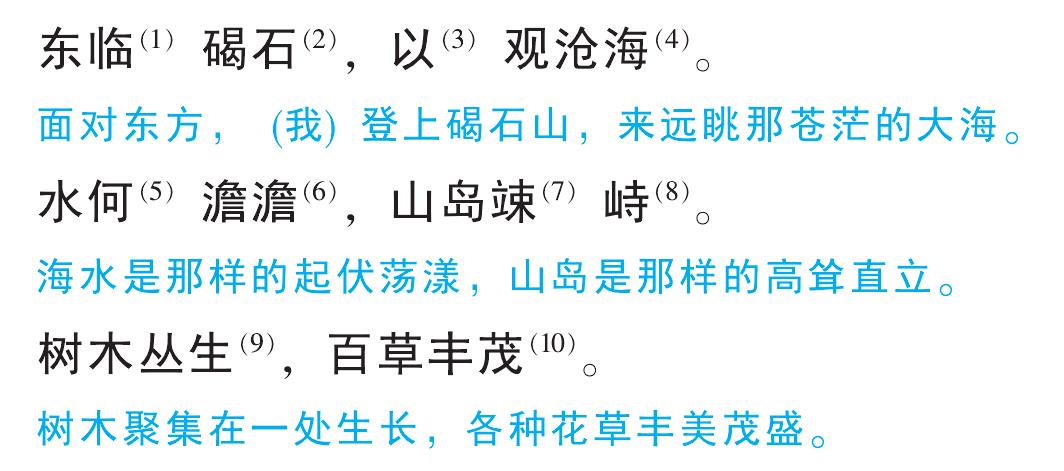

東臨碣石(2), 以(3)觀滄海(4)。

水何(5)澹澹(6), 山島竦(7)峙(8)。

樹木叢生(9), 百草豐茂(10)。

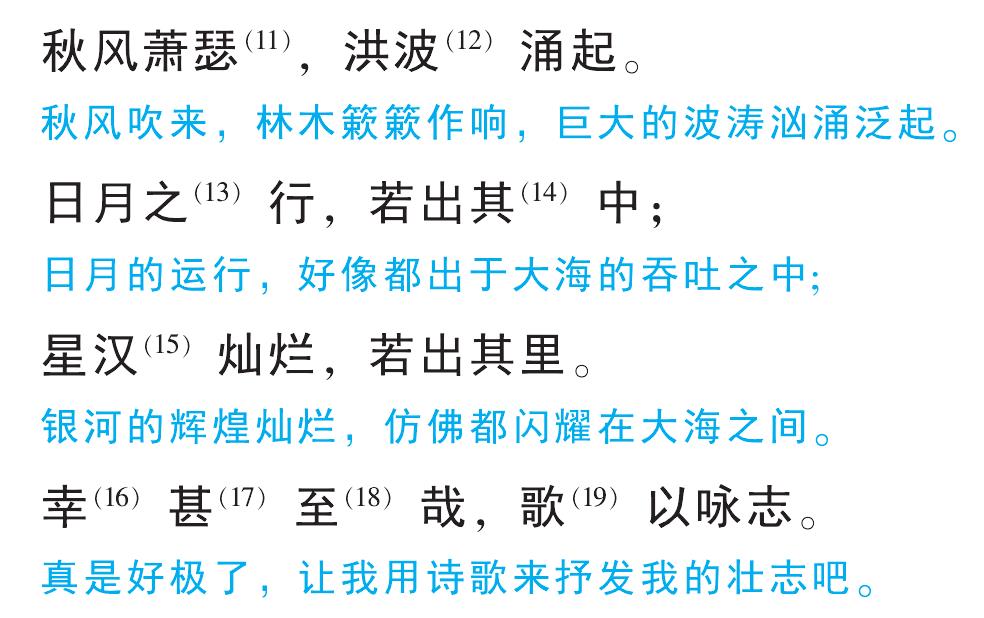

秋風蕭瑟(11), 洪波(12)涌起。

日月之(13)行, 若出其(14)中;

星漢(15)燦爛, 若出其里。

幸(16)甚(17)至(18)哉, 歌(19)以詠志。

(1)〔臨〕登上。(2)〔碣石〕山名,在今河北省昌黎縣北。(3)〔以〕介詞,來,表示動作行為的目的。(4)〔滄海〕大海,這里指渤海。(5)〔何〕副詞,多么。(6)〔澹澹(dàndàn)〕水波蕩漾的樣子。(7)〔竦〕同“聳”,聳立。(8)〔峙(zhì)〕直立,挺立。(9)〔叢生〕聚集在一處生長。(10)〔豐茂〕豐美茂盛。(11)〔蕭瑟〕形容風吹草木的聲音。(12)〔洪波〕巨大的波濤。洪,大。(13)〔之〕用在主謂之間,取消句子的獨立性,不譯。(14)〔其〕代詞,指代滄海。(15)〔星漢〕銀河。(16)〔幸〕慶幸,“好”的意思。(17)〔甚〕很。(18)〔至〕極點。(19)〔歌〕詩歌,這里是名詞用作動詞,“寫詩歌”的意思。

文章鏈接

蒿里行

曹 操

關東有義士, 興兵(2)討群兇(3)。

初期會盟津(4), 乃心在咸陽。

軍合力不齊, 躊躇而雁行(5)。

勢利使人爭, 嗣還(6)自相戕(7)。

淮南弟稱號, 刻璽于北方(8)。

鎧甲生蟣虱, 萬姓以死亡。

白骨露于野, 千里無雞鳴,

生民百遺一, 念之斷人腸。

注釋:

(1) 〔義士〕 指各州郡起兵討伐董卓的諸將領。 (2) 〔興兵 〕 發動軍隊 。 (3) 〔討群兇 〕 指討伐董卓及其婿牛輔和部將李傕、 郭汜等惡人。 (4) 〔盟津〕 也稱孟津, 在今河南省孟縣南。 會盟津, 代指各路討伐董卓軍隊結成聯盟。 (5) 〔雁行〕 鴻雁的行列, 比喻諸軍列陣后觀望不前的樣子。 (6)〔嗣還 〕 隨即 。 還 , 同 “旋 ”。 (7) 〔戕 (qiànɡ)〕 殘害 。 東方各路軍閥退兵后 , 隨即互相殘殺起來 。(8) 〔刻璽 (xǐ) 于北方〕 指袁紹與異母弟袁術鬧分裂, 在淮河下游一帶自立為帝。 璽, 皇帝印。

譯文:

關東各地諸侯義士們都聯合起來討伐董卓。

這些討伐董卓的各路人馬, 開始時也都說是擁護長安的帝室,

各路會師后, 在敵人面前卻各懷鬼胎, 一個個互相觀望, 畏縮不前。

貌合神離、 互相觀望, 畏縮不前、 按兵不動甚至是自相殘殺。

淮南弟稱號, 在北方自立為帝;

由于連年戰爭, 將士的鎧甲不離身, 長出了虱子, 百姓大量死亡。

荒野上白骨累累, 千里之內都聽不到雞鳴之聲。

老百姓死得百不余一, 想起來叫人痛苦斷腸。

上一篇:泊秦淮初中文言文閱讀|注解

下一篇:浣溪沙初中文言文閱讀|注解