收藏趣談·徐悲鴻

徐悲鴻(1895~1953),江蘇宜興人。現代杰出畫家、美術教育家。曾留學法國,數度赴蘇聯、意大利、法國、德國等國展覽中國畫。抗日戰爭時,屢在國外舉行畫展,將畫款救濟祖國難民,并參加民主運動。歷任北京大學、桂林美術學院及前中央大學等校教授。建國后,任中央美術學院院長、中華全國美術工作者協會主席。在繪畫創作上,一貫反對形式主義,堅持寫實作風。他善于汲取西方繪畫之長,繼承我國民族繪畫的優秀傳統,創造了自己的獨特風格。代表作有《奔馬圖》等。

兩幅畫換學生一幅畫

徐悲鴻收藏書畫并不看重書畫家的名聲,而是著眼于作品本身的藝術價值。抗戰期間,他在重慶中央大學美術系任教,當時有位叫卓啟俊的學生,是系里的高材生。有一次,系里舉辦畢業生作品展覽,徐悲鴻作為系主任,應邀前往參觀。他一眼看中了卓啟俊展出的《峨眉煙云》,便把卓找來,說自己很想收藏他的作品。可卓啟俊也很愛自己的畫,打算自己留作紀念。徐悲鴻并未責怪這位學生,他看出卓不愿白白將自己的作品送人,便笑著說:“那好吧,你開價把你的畫賣給我吧!”這下卓啟俊可為難了,急中生智地說:“學生的畫賣給老師,別人要說我忘恩負義,這樣吧,我的畫換先生的畫如何?”

“行,你這個辦法很好,咱們換吧!”徐先生如此爽快答應交換,完全出乎人們的意料。徐悲鴻當時已是大畫家,他的畫不要說是在大后方,就是在國外也很吃香,而一個美術系剛畢業學生的習作能值幾文?

徐悲鴻在創作

更讓人吃驚的是,卓啟俊特別喜愛徐先生的畫,只是既無實力,與先生又無交情,今天運氣來了,豈能坐失良機,于是又乘機說:“先生既然喜歡學生的畫,那我們就一幅換一幅。不過我還有個附加條件,先生另外再送我一幅畫,不知你可愿意?”

徐悲鴻聞聽此言,也感到突然,沉思片刻,說:“好,一言為定!我拿兩幅畫換你的《峨眉煙云》。”次日,徐先生將自己連夜畫的兩匹不同雄姿的“駿馬”送到學生手中。

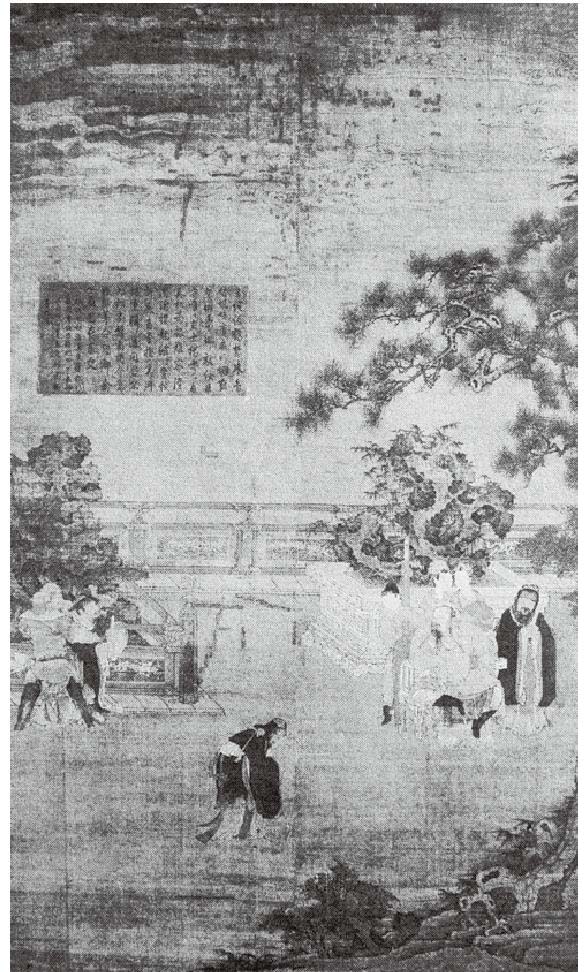

《八十七神仙卷》傳奇

在徐悲鴻的書畫藏品中,有一幅名曰《八十七神仙卷》,是唐代吳道子的粉本,畫有87位神仙。人物形象極其豐滿、優美,線條飛舞如行云流水,可以稱得上是我國歷史上最珍貴的人物畫之一,也是研究我國藝術遺產的極其難得的資料。這件珍品是許多藝術家都想收藏和研究的,也是許多內行的畫商夢想得到,從而發一筆大財的。

說起徐悲鴻收藏《八十七神仙卷》的經歷,還有一段傳奇的故事呢!

徐悲鴻早就聽說過這一國寶被帝國主義者盜走,于是決心不惜任何代價找到它。他多年尋求這幅畫的下落,但從未如愿。事情就是這樣的奇妙,1938年他到南洋舉辦畫展時,途經香港,竟無意中從德籍中國畫收藏家馬丁夫人手里發現了《八十七神仙卷》。徐悲鴻一見此畫,興奮至極,用法語同馬丁夫人交談,問這幅畫賣多少錢。馬丁夫人雖是收藏家,但不善于鑒賞古畫,開口要價,她以為很高了,其實很低,徐悲鴻二話沒說,更沒追問這畫是哪里來的,想趕忙一手付錢,一手取畫。可是,他身上沒那么多現錢,住所也沒什么錢了。急中生智,他眉頭一皺,笑著對馬丁夫人說:“夫人,我手頭現金不足,我徐悲鴻愿意再拿出自己的七幅精品來彌補,您可樂意?”馬丁夫人答應了他的請求。徐悲鴻拿到了《八十七神仙卷》欣喜若狂,夜里還津津有味地欣賞不止。后來,他又請朋友幫他加以整修,完全恢復了藝術品的本來面目,還請張大千、謝稚柳作了題跋。

心地純潔、善良的徐悲鴻哪會料到,這《八十七神仙卷》早被人神不知鬼不覺地盯上了。1942年避亂時,這幅名畫運至昆明,一日,他突然發現此畫不翼而飛。雖然事后偵騎四出,還是毫無蹤影。徐悲鴻因失去了它而變得十分悲愁,這是他生平一次最大的不幸。他傷感得吃不下飯,睡不著覺,像丟了魂似的,終日丟三拉四,坐臥不安。他為這一藏品的丟失煩得人面憔悴,時常在睡夢中還呼喚:“我的神仙卷喲,你到哪里去了?”直到1943年,一位姓劉的將軍在成都的一個地方發現這幅名畫的蹤跡。他說:“徐先生,你必須拿出20萬元(法幣),我方能將你日思夜想的《八十七神仙卷》拿到手,物歸原主。”徐悲鴻一口答應。只要能拿到它,別說20萬元,就是30萬元,他也會毫不猶豫的!當拿到《八十七神仙卷》時,徐悲鴻激動得兩手顫抖,熱淚奪眶而出。他親手把它掛在墻上,仔仔細細看了足足有兩個小時。經過這次失盜,徐悲鴻更加小心謹慎地守著這件珍品,連睡覺也要放在身邊。并且寫下一首詩,以資警惕:“想象方壺碧海沉,帝心凄切痛何深。相如能任連城璧,負有須眉愧此身。既得而愧,依恨萬狀,賦止自懺。”

八十七神仙卷(局部) 吳道子

“石頭迷”埋石記

徐悲鴻也是位“石頭迷”。抗日戰爭前,他在南京中央大學藝術系任教時,常到雨花臺、夫子廟一帶尋覓雨花石,看到好的就購回觀賞、收藏。在其藏石中,他最喜3枚雨花石。一為“太極圖”,石球狀,黑白分明,界為曲形,相交成太極圖。二為“云翔白鶴”,石質淡灰如云,云端中躍然一只白鶴,其翱翔神態,栩栩如生。三為“松鼠葡萄”,石作腰子形,色醬黃,中有黑色松鼠一只,翹著尾巴,正在吃一串葡萄。藏家自稱這是他藏品中之第一神品,并題詞贊之。

徐悲鴻先生的這些藏石是否還存在呢?據徐悲鴻紀念館的廖靜文館長介紹:悲鴻生前非常喜愛雨花石,抗戰前,家住傅厚岡,就珍藏了許多。南京淪陷前,中央大學向內地遷校,悲鴻離開前,親自和家里的傭人,把雨花石埋在院子地下,以為這樣就保險了。當悲鴻離開南京后,就把傅厚岡的家交給傭人管了。抗戰勝利后,回到南京掘地尋找,一枚也沒有了。這些雨花石早就被人挖去了。

在南京,悲鴻又到夫子廟等處購買他心愛的雨花石。到北京工作后,他把這些雨花石全部帶到北京,養于清泉,供于案幾,觀賞不輟。悲鴻去世后,這些雨花石一直保存著。“文革”中,與其他物品一起被抄,至今下落不明。

為藏畫穿“二手皮鞋”

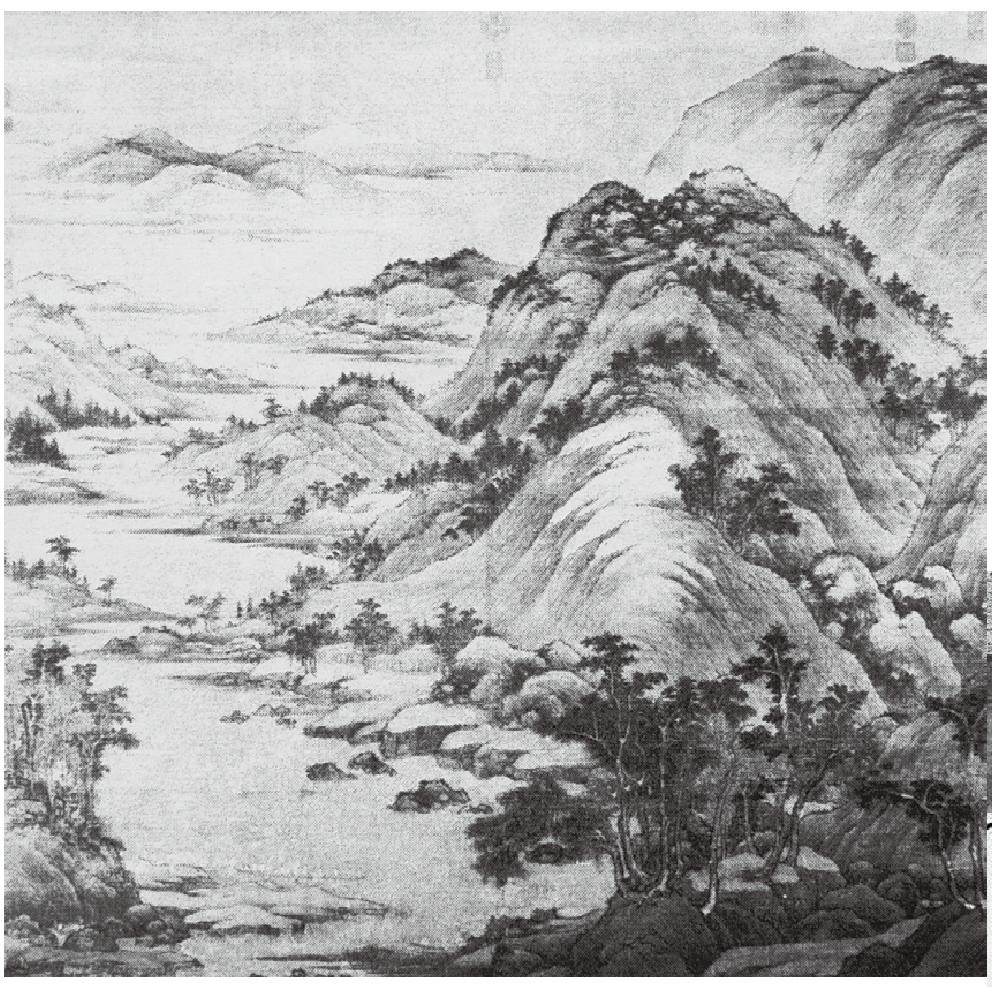

徐悲鴻為了繼承祖國文化遺產,免使歷代名畫流失國外,一生孜孜不倦地搜求散失在民間的藝術珍品。他不惜重金購藏北宋名畫《朱云折檻圖》、董源的巨幅山水、元代王振鵬的《梅妃寫真圖》等,但個人生活卻十分簡樸。直到逝世時,他穿的還是從北京天橋舊貨攤上買來的“二手皮鞋”。

龍宿郊民圖(宋) 董源

朱云折檻圖(宋) 佚名

上一篇:印章趣談·徐悲鴻

下一篇:楹聯趣談·徐渭