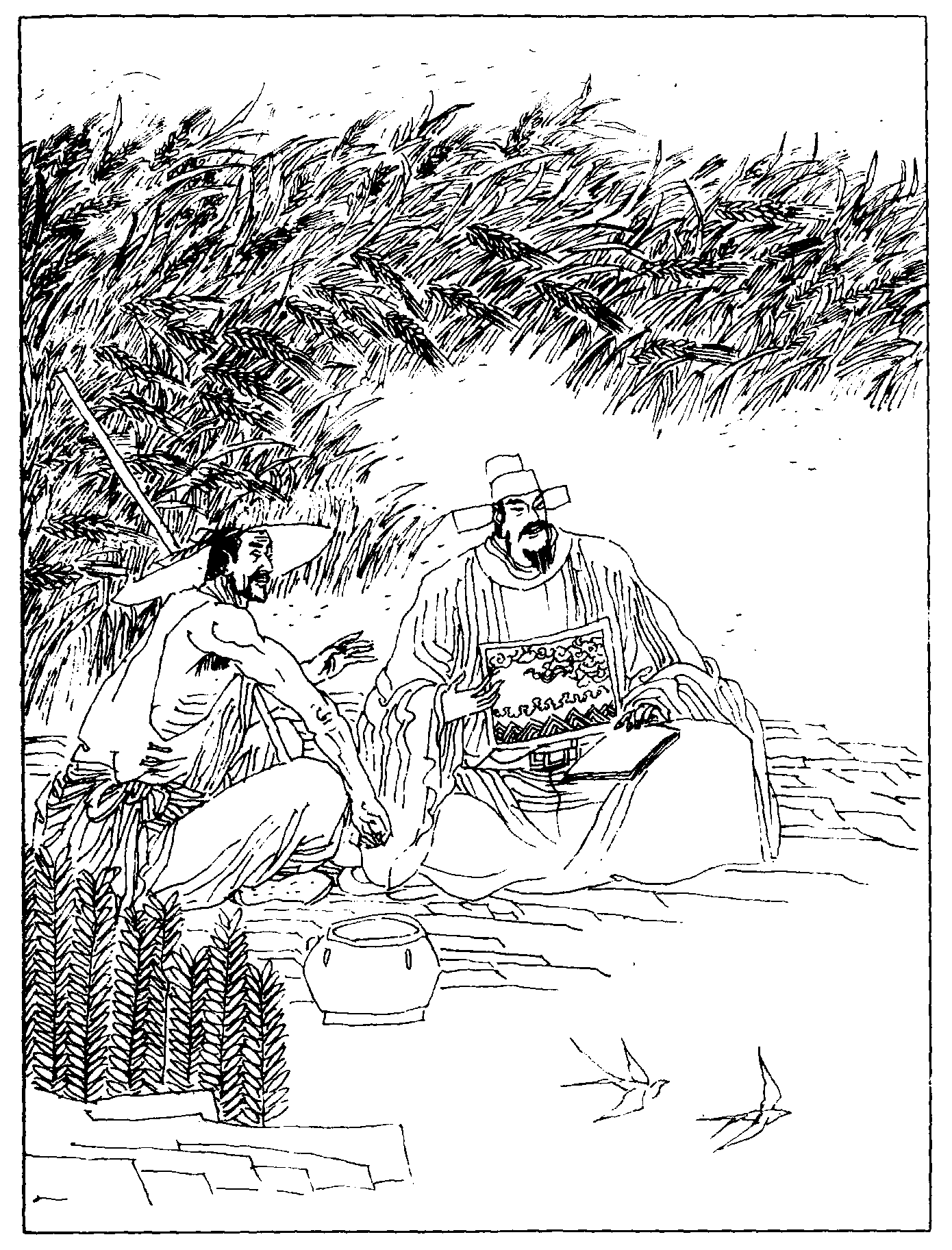

中國的儒士歷來頗為自負,對于外來文化,只有獵奇之心,而無學習誠意,終于導致了一個世紀的落后。因此,史稱清末的林則徐為睜眼看世界的第一人。實際上,當中國的落后初見端倪的時候,就有人覺察了,他便是徐光啟。徐光啟,字子先,上海人,嘉靖四十一年生于農家。19歲時他考中秀才,其后三次參加鄉試,三次落第,直到萬歷二十五年,才以第一名考中舉人。未中舉的20年中,他在家及兩廣教書,輾轉數千里,開拓了眼界,還在南方認識了幾位西方傳教士,其中特別敬佩意大利人利瑪竇,從此結為至交,進而加入了天主教。萬歷三十二年,他考中進士,當上翰林院庶吉士,便舉家遷居北京。他痛切地感到儒士輕視實學是十分有害的,便積極介紹西方的科學知識。他和利瑪竇合作,翻譯了歐幾里得的 《幾何原本》 前六卷,以后又合譯了 《測量法義》、《測量異同》 等幾何學著作,他所創造的許多數學名詞,如幾何、點、線、面等沿用至今。他還翻譯了水利科學著作 《泰西水法》,并最早建議建造萬國經緯地球儀,提倡用望遠鏡觀測天體。這時,他已敏銳地意識到要加強軍備,提議研制西式大炮。但在明末的腐朽統治下,他很難有所作為,在死讀書的沙漠之中,提倡科學的呼吁也得不到任何反響。崇禎年間,他被提升為禮部尚書兼東閣大學士,盡管年過花甲,還組織修訂歷法,編成100多卷的 《崇禎歷》。徐光啟進行多方面的科學研究,而用力最勤的還數農學。他去世后,巨著 《農政全書》 才得以出版,它總結了我國歷代農學著作及當代農學經驗,并吸收了西方科學技術,全書60多卷,約50多萬字,為世界聞名的農業科學著作。

上一篇:《奢侈風行》明朝歷史事件

下一篇:《宰相得失皆青詞》明朝歷史事件