濟源五龍口水利工程

濟源五龍口水利工程位于濟源市五龍口鎮(zhèn)北2km處,是兩千多年前的古老水利灌溉設施,始建于秦王政二十六年(前221),為全國重點文物保護單位。

因渠首以“枋木為門,以備蓄泄”,始名枋口堰,亦稱方口或秦渠。東漢元初二年(115),朝廷敕令“修理舊渠,通利水道,以溉公私和田疇”。三國時曹魏典農司馬孚奉詔重修。唐代河陽節(jié)度使溫造對枋口堰進行擴修,可灌溉濟源、河內、溫縣、武陟農田五千頃,改稱廣濟渠。明隆慶二年(1568)疏浚廣濟渠,新開廣惠渠。明萬歷年間(1573—1619)創(chuàng)修新廣濟渠、永利渠、大小興利渠,并在渠首修閘門,形成五龍分水之勢,故名“五龍口”。今存廣利渠,仍發(fā)揮作用,造福當?shù)厝罕姟?/p>

五龍口水利工程是沁河中下游的分界點,位于沁河出山口的南北兩岸,現(xiàn)存廣利、永利、廣濟、大興利、廣惠渠首;廣利渠首,即古秦渠枋口堰,創(chuàng)建于秦始皇初年,是敞開式無壩引水樞紐工程,渠首下砌卵石滾水壩,進水閘以枋木為閘墻,東漢改為石門,明代改建成利豐渠。1958年拆除利豐渠改建,新渠首為石砌隧洞式無壩引水渠首。永利渠首,為明萬歷二十八年(1600)濟源知縣史紀言開鑿的隧洞式無壩取水渠首,位于廣利渠首上游14m處,底層引水孔兩眼,中層閘板室為雙閘,正面為三座仿木結構石砌一面坡懸山門罩,正中上下楷書題額“納瀵資淋”和“永利洞”,渠首上有“三公祠”石窟,系清嘉慶八年(1803)為紀念明代鑿渠有功官吏而建。廣濟渠首,為明萬歷二十八年河內知縣袁應泰開鑿的隧洞式無壩取水渠首,底層引水孔兩眼,為龍首吞水狀,正面楷書“廣濟渠”石額,渠首上有“袁公祠”石窟,系明萬歷四十年所建仿木構石砌建筑。大興利渠首,為萬歷四十七年濟源知縣塗應選創(chuàng)開,屬敞開式取水渠首。小興利渠首,又名磨河,緊臨大興利渠首下游,與大興利渠首同時開鑿,屬敞開式取水渠首,現(xiàn)廢棄。廣惠渠首,系明隆慶二年(1568)開鑿的涵洞式無壩取水渠,位于廣利渠首上游1610m的石梯處。甘霖渠首,是清康熙三十九年(1700)濟源縣令甘國墀開鑿的隧洞式無壩渠首,在廣濟渠首上游50m處。

五龍口水利工程現(xiàn)存重要碑碣石刻有唐《白居易游濟源枋口偶題石上》、北宋《文彥博再游枋口》、明代開鑿渠首記事碑、歌頌袁應泰詩碣、明崇禎四年(1631)碣石和清代重修各渠的碑碣等,是研究五龍口水利設施的重要資料。

五龍口水利設施是我國最早的水利工程之一,已有2200多年歷史,并一直利澤至今,為豫西北農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展作出了重要貢獻。五龍口各渠首均選在河道堅固的凹岸,其引水形式囊括敞開式、隧洞式、涵洞式等無壩式和有壩式,支渠上有二十四堰,自上而下分水澆灌,很多技術對現(xiàn)代水利工程仍有借鑒意義。

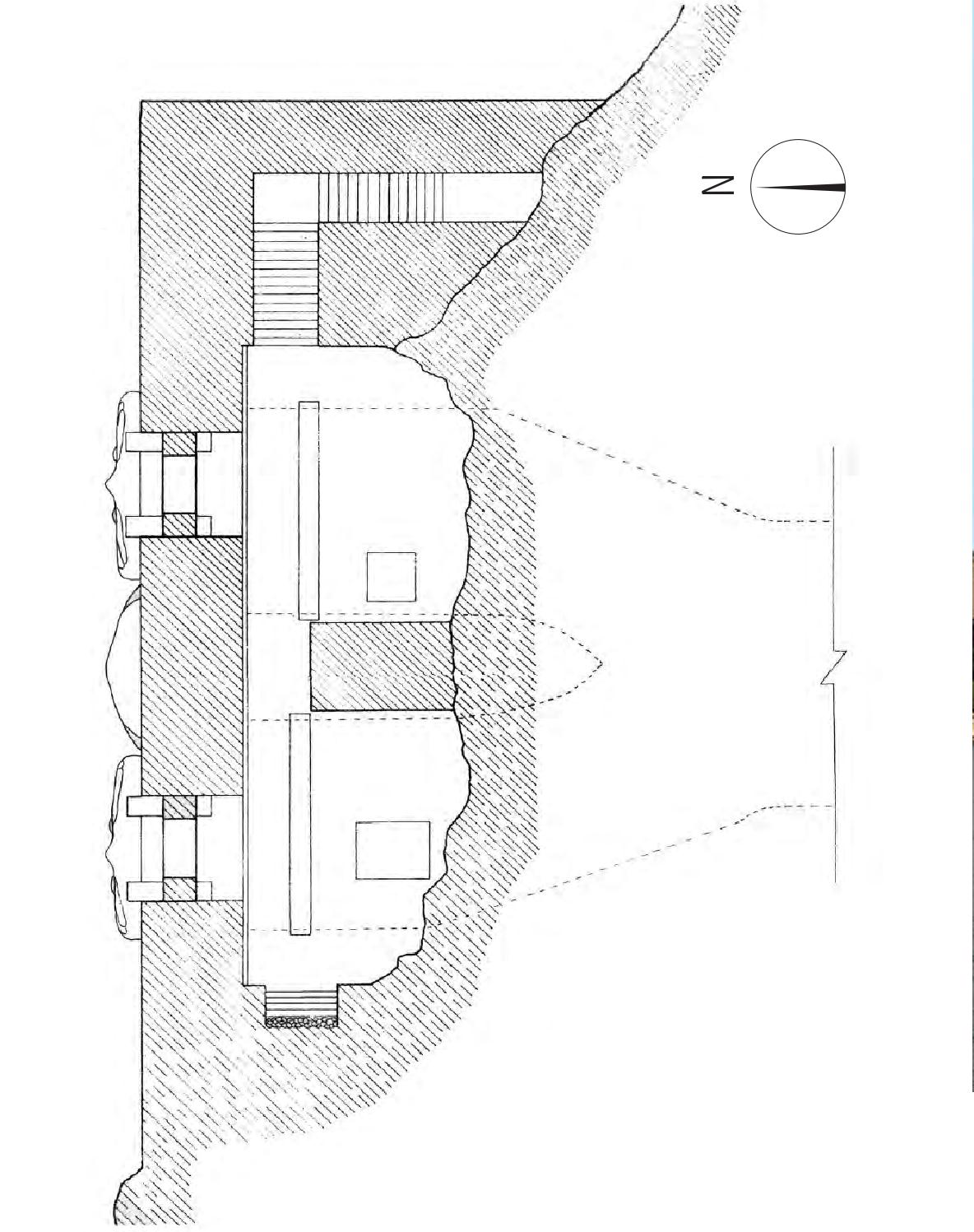

永利渠首閘平面圖(文宣提供)

大小興利渠渠首(賈付軍提供)

永利渠首正面(賈付軍提供)

上一篇:佛教建筑·洛陽龍門石窟

下一篇:佛教建筑·濟源大明寺