佛教建筑·洛陽白馬寺

華夏首剎白馬寺位于洛陽城東約12km處,北依邙山,南臨洛水,古柏蒼松掩映之下,寶塔高聳,殿閣層疊,洪鐘長鳴,法香遠溢。白馬寺是我國佛教文化的發(fā)祥地,被譽為中國佛教的“釋源”和“祖庭”,為全國重點文物保護單位。

據(jù)史載,東漢永平七年(64),漢明帝劉莊夜夢金人,高丈六,飛繞殿庭。第二天明帝召集大臣,詢問夢兆。太史傅毅回答說:“臣聽說那是西方的神,名叫‘佛’,和陛下所夢見的一樣。”漢明帝遂派大臣蔡愔、王遵等人出使天竺(今印度)尋佛取經(jīng),在途中遇天竺高僧?dāng)z摩騰、竺法蘭,取得42章佛經(jīng),用白馬馱載回洛陽,藏經(jīng)于鴻臚寺(官驛),并進行翻譯工作。為銘記白馬馱經(jīng)之功,次年建寺并命名為“白馬寺”。這是佛教傳入中國后,由官方營造的第一座寺院。

北魏孝文帝遷都洛陽后,白馬寺得到了重建。武周時,武則天指派薛懷義為白馬寺住持,大興土木,廣建殿亭高閣。據(jù)《重修西京白馬寺記》記載,北宋時期,宋太宗趙光義敕修白馬寺。明洪武年間(1368—1398)太祖朱元璋敕修白馬寺,其后又多次進行了大規(guī)模整修。清代康熙年間(1662—1722)再次重修,現(xiàn)存建筑多為明清時期所修。

白馬寺主院占地面積約6h㎡,主要建筑分布在由南向北的中軸線上,依次為山門、天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、清涼臺、毗盧閣等。

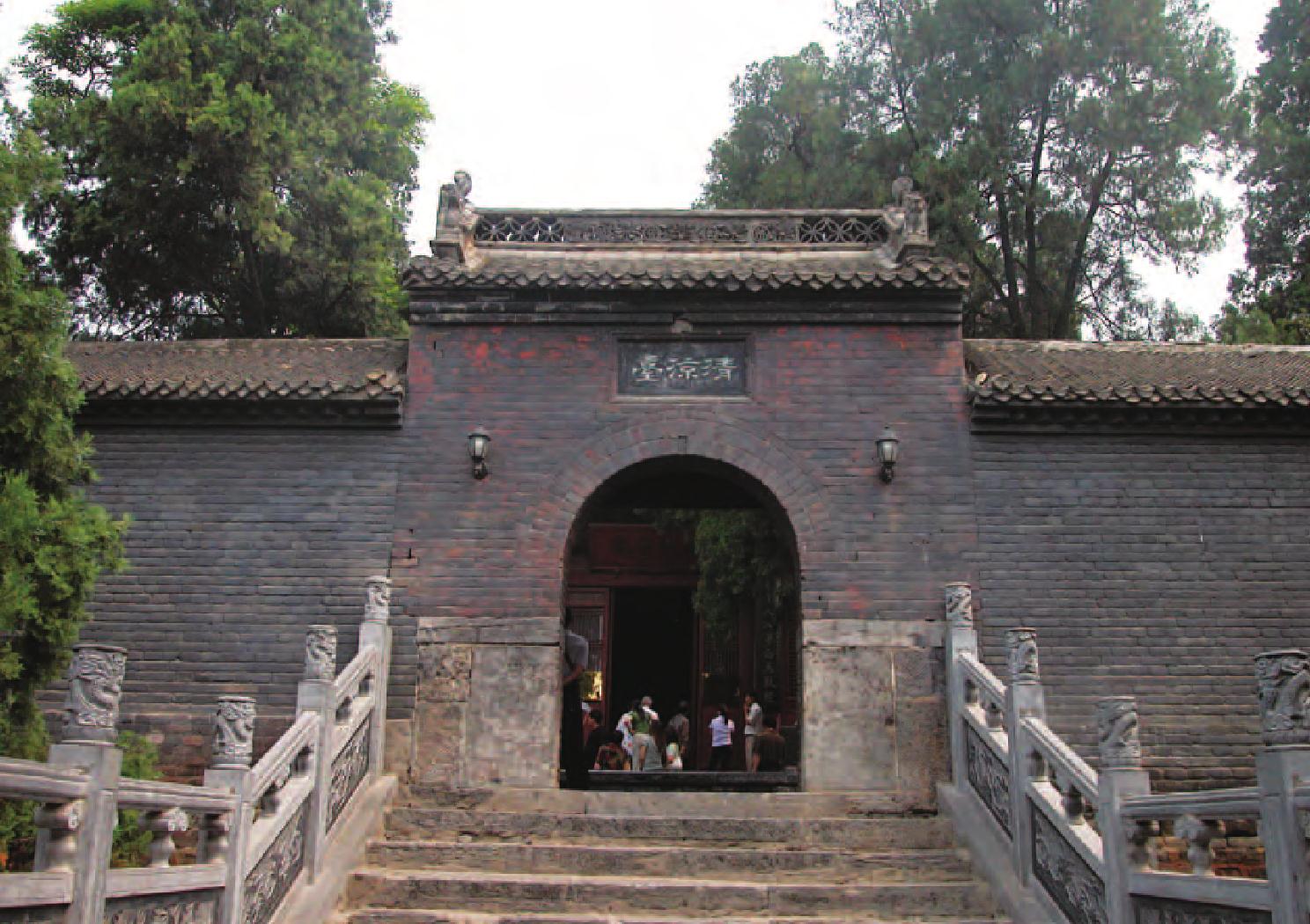

清涼臺又叫清源臺,位于白馬寺后部,是一座磚砌高臺。它東西長42.80m,南北寬32.40m,高約6m。雄渾古樸,為明嘉靖三十四年(1555)所重修。相傳清涼臺原是漢明帝劉莊避暑、讀書之處,印度二高僧來洛陽后,在此臺禪居和譯經(jīng)傳教。清涼臺是白馬寺獨有的勝跡,被譽為白馬寺“六景”之首。

主院之東,另有塔院一區(qū),正中有磚塔,名曰“齊云”,是金代密檐塔的代表作,亦是國內(nèi)罕見的回音建筑。

白馬寺內(nèi)有歷代碑刻40余方,其中宋天禧五年(1021)刻石《摩騰入漢靈異記》為珍貴的書法藝術(shù)作品;元代趙孟頫書寫的《洛京白馬寺祖庭記》,字體瀟灑,堪稱“趙體”佳作。寺內(nèi)現(xiàn)存佛像40余尊,其中大雄寶殿的三主佛、二天將、十八羅漢都是元代夾胎漆造像,均為1973年從北京慈寧宮大佛堂調(diào)入,是稀有的傳世文物瑰寶。大佛殿懸掛明代大鐘,鑄于明代嘉靖三十四年,通高1.65m,鐘上注明鐘重二千五百斤,造型古樸大方。

“馬寺鐘聲”為舊時“洛陽八景”之一。

全景(趙鈞提供)

大雄殿(趙鈞提供)

天王殿(張斌遠提供)

清涼臺(李斌提供)

上一篇:會館建筑·洛陽潞澤會館

下一篇:道教建筑·洛陽祖師廟大殿