會館建筑·洛陽山陜會館

洛陽山陜會館又稱西會館,位于洛陽市九都路東段,為全國重點文物保護單位。

山陜會館為山西、陜西兩省商賈集資創建的“敘鄉誼、通商情”“敬關爺”的公共活動場所。據清道光十五年(1835)《東都山陜西會館碑記》記載,會館始建于清康熙、雍正年間,“計什一之盈余,積錙累銖,殆經始十有余載而后成功。”嘉慶年間重修,“計貲凡二萬五千有奇”,至道光十五年竣工。道光十八年,山陜眾商集資建立了“關帝圣社”。咸豐二年(1852),陜西西安、同州二府數十家布商,共捐湊厘金制黃緞繡邊傘一柄、扇一柄以及牌、旗、鑾駕、鍍金爐餅、壺、爵等儀仗用具。清代后期至民國時期,致祭儀式逐漸被廟會取代,祭神活動演變為娛樂,民國以來每年秋季還舉行菊花廟會。

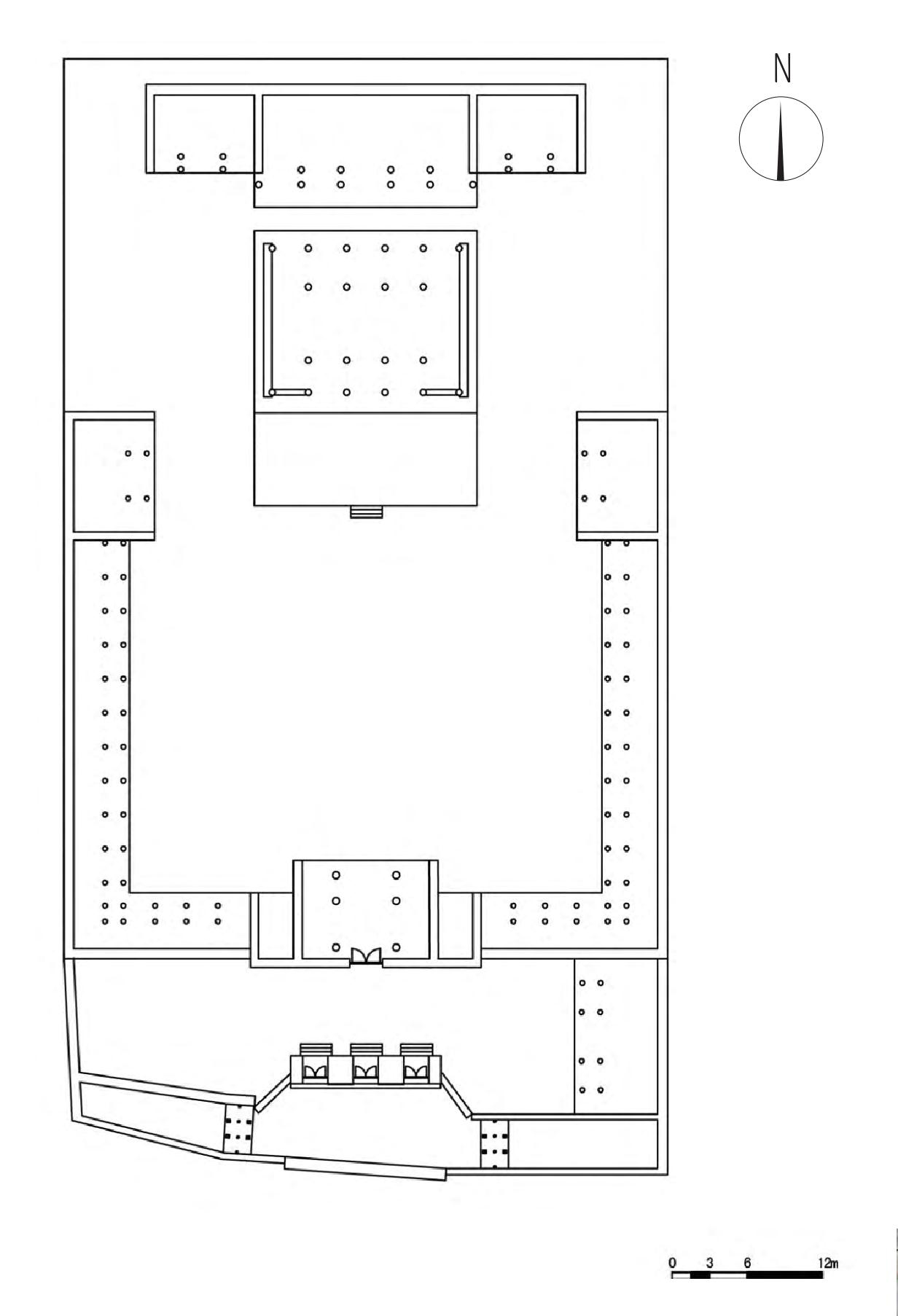

洛陽山陜會館地處洛陽南關外洛水北岸,坐北朝南,現南北長92m,東西寬54m,占地面積4968㎡。中軸線現存建筑自南向北有琉璃照壁、山門、舞樓、拜殿、后殿,兩側有西門樓及東西木牌樓、東西廊房、東西廂房及東西配殿。

琉璃照壁的壁心為琉璃件拼砌的圖案,造型精美,色彩鮮艷,占據了整個照壁的大部分面積。圖案分為三個部分,均為方中套圓,取“天圓地方”之意。明間正心為二龍戲珠,周圍裝飾纏枝牡丹;兩側分別雕八仙人物和云龍、鯉魚等圖案。照壁須彌座束腰浮雕動物、人物畫面共11幅,雕工精湛。

山門由東、西邊樓和中樓組成,門樓建在三間拱門臺座上。中樓構架是五架梁,邊樓構架是三架梁,屋頂為歇山形式。檐部有四根垂花挑檐柱,額枋和平板枋上施栱。中門石楹聯一副:“爵追帝王無貴賤皆宜頂禮,品是圣賢非忠孝漫許叩頭”,橫批為“河東夫子”。山門兩旁為八字墻,墻心嵌有圭形浮雕磚。照壁與山門間有東、西木牌樓,均為四柱三間三樓式牌樓,懸山式屋頂。檐下為如意斗栱,勾連交錯,繁復奇巧。

舞樓即戲樓,平面呈“凸”字形,面闊五間(16.41m),進深三間(8.70m)。舞樓前檐面闊三間,有三道拱門,歇山頂;舞樓后部面闊五間,為廡殿頂。由此,舞樓形成13個屋脊、12塊屋面、6條天溝和2種屋頂形式的組合式屋頂。后部高兩層,下層是供人行走的通道,上層為開敞式舞臺,檐下施三踩單昂斗栱,額枋與雀替透雕花卉圖案。

拜殿面闊五間,進深三間,單檐歇山式綠琉璃瓦頂。殿平面共用24根木柱,前檐柱礎高約1m,雕刻成獅子馱蓮座的形式,6個柱礎形態各異,栩栩如生。拜殿梁架結構為五架梁對前后雙步梁,殿內梁架上的彩畫保存完整,色彩艷麗。檐下各用五踩重昂斗栱,所有栱件均雕刻出卷草紋飾,額枋上透雕有人物、花草等圖案。后殿面闊五間,進深二間,為兩層樓閣的懸山式建筑。梁架為六架梁對前檐抱頭梁。柱頭科用五踩雙下昂斗栱,平身科斗栱則為如意斗栱。后殿額枋上均有精美木雕。

會館戲樓、拜殿、后殿內梁架上均有色澤艷麗的貼金彩繪,多布于檁枋上,題材主要有卷草花卉、云龍麒麟等,特別是牡丹圖案最為豐富,充分體現了洛陽“牡丹城”的特點。

洛陽山陜會館的建筑構造奇巧,裝飾華麗,木雕、琉璃、彩畫等技藝精巧,內容豐富,色彩華麗。后殿梁架上繪制的貼金麒麟牡丹,畫工精湛,在河南省內罕見。

總平面圖(文宣提供)

大殿(文宣提供)

山門(李斌提供)

照壁(李斌提供)

上一篇:紀念建筑·洛陽周公廟

下一篇:文廟書院建筑·洛陽河南府文廟