佛教建筑·鞏義石窟寺

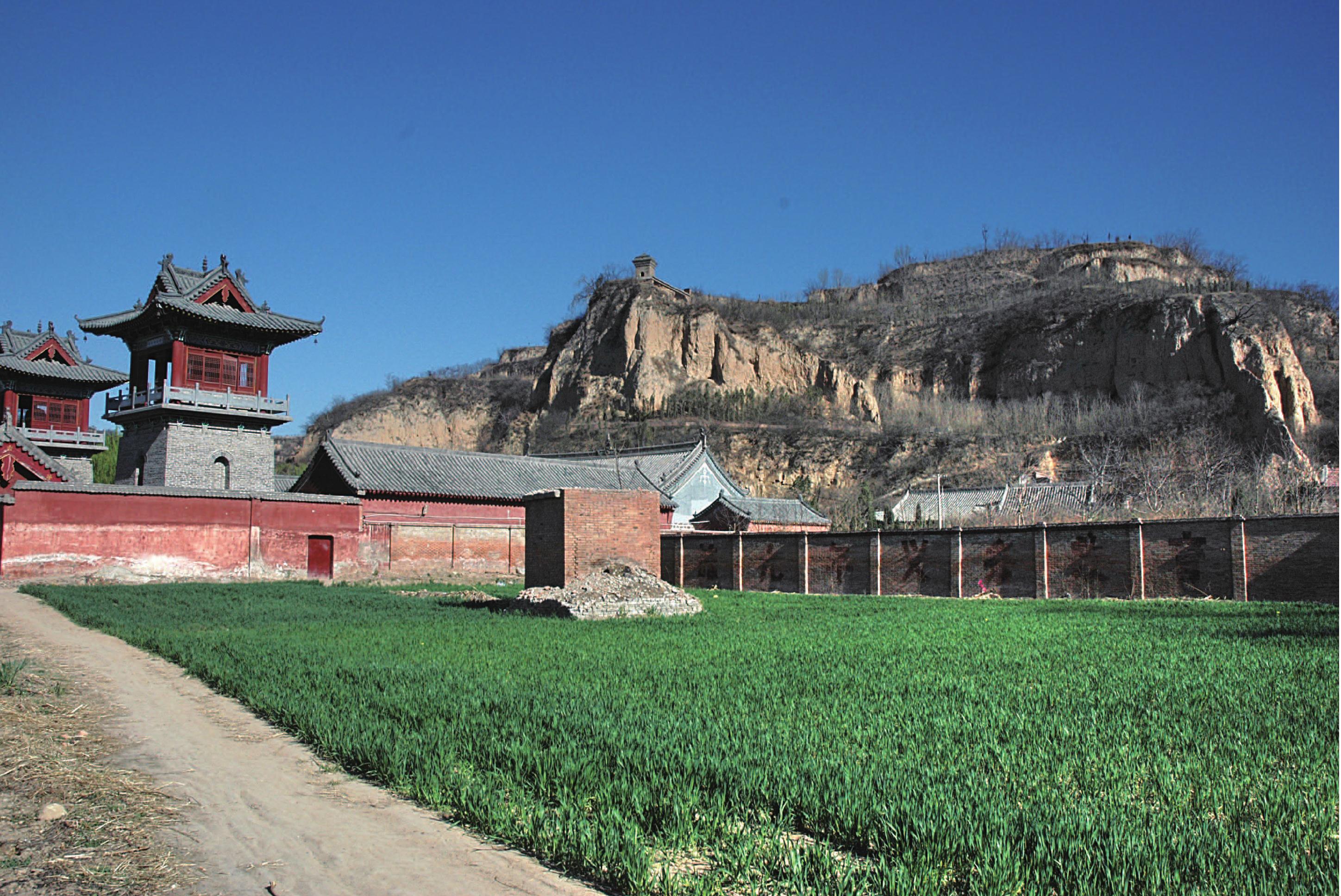

鞏義石窟寺位于鞏義市南河渡鎮寺灣村,為全國重點文物保護單位。

鞏義石窟寺是繼洛陽龍門石窟之后北魏皇室開鑿的又一個皇家石窟,于北魏景明年間(500—503)修建,原名希玄寺,唐代名十方凈土寺,宋時稱大力山十方凈土禪寺,明稱十方凈土禪寺,俗稱石窟寺。它是我國有名的北魏石窟之一,現存大雄寶殿和東西廊廡及佛教窟龕數區。

鞏義石窟寺背依邙山余脈大力山,面臨洛河,現存石窟5個,千佛龕1個,小佛龕255個,摩崖大佛3尊,佛像7743尊,碑刻題記200余塊。除東端方形窟外,其余4窟都是有中心塔柱的方形窟。

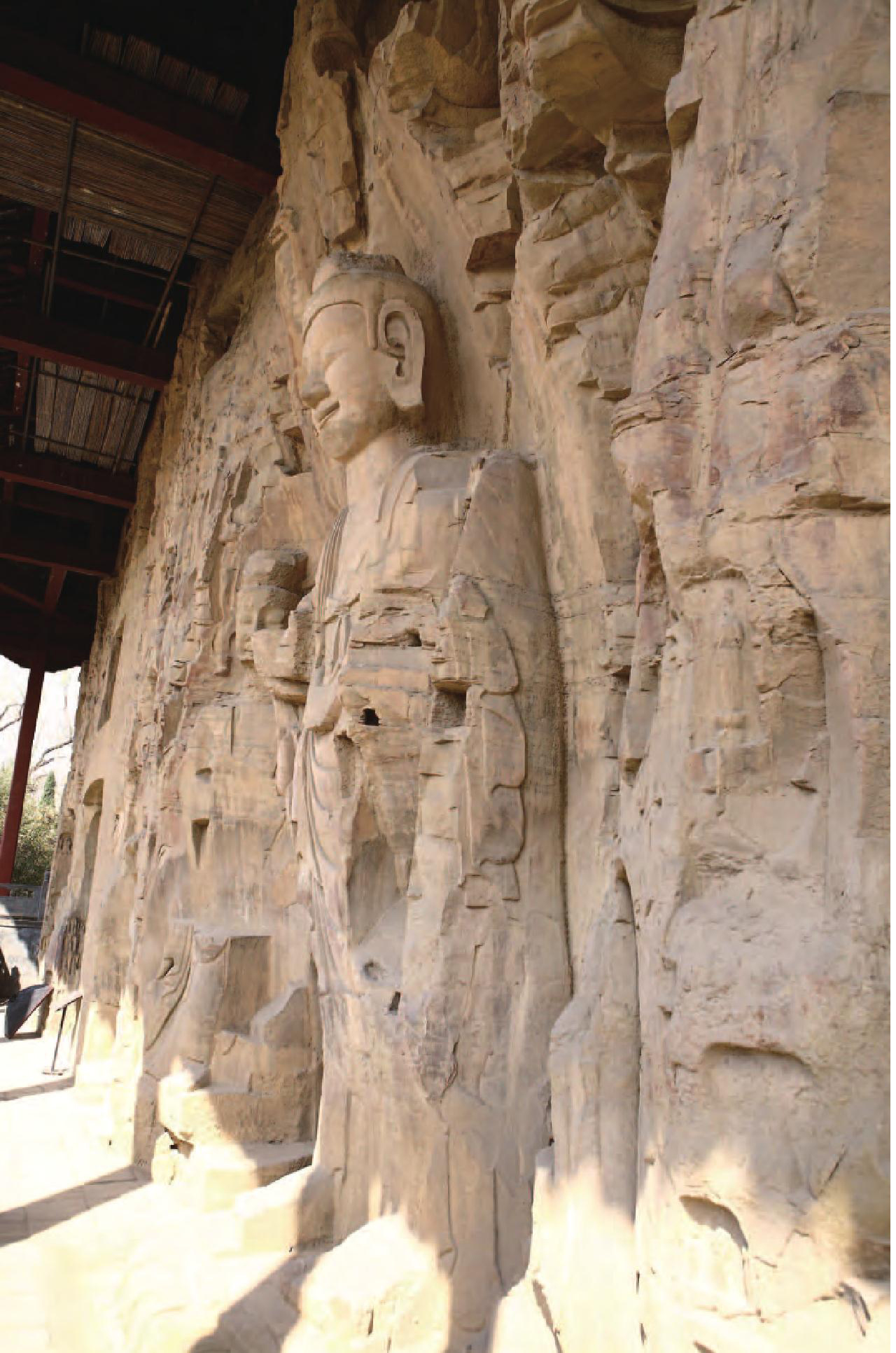

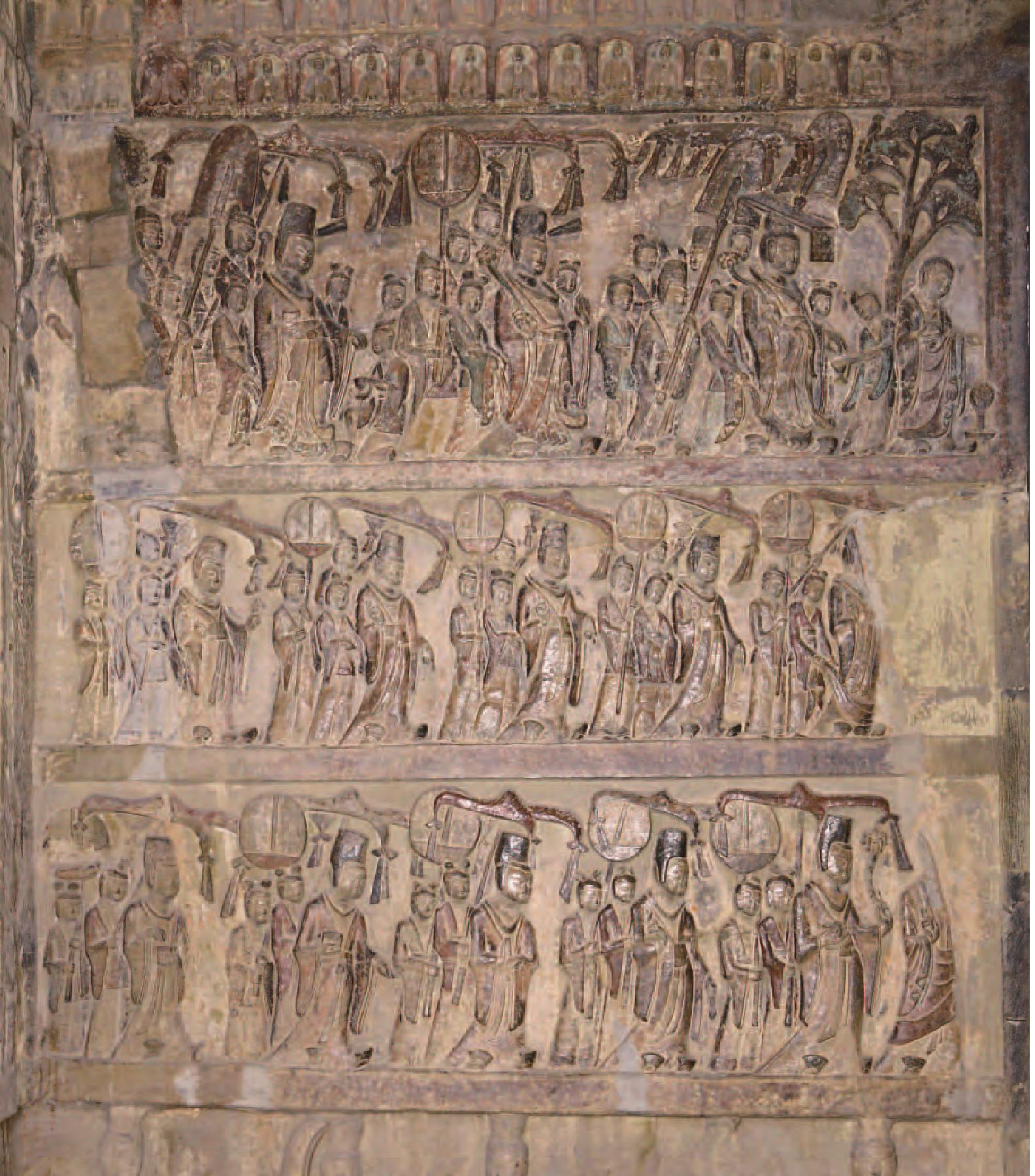

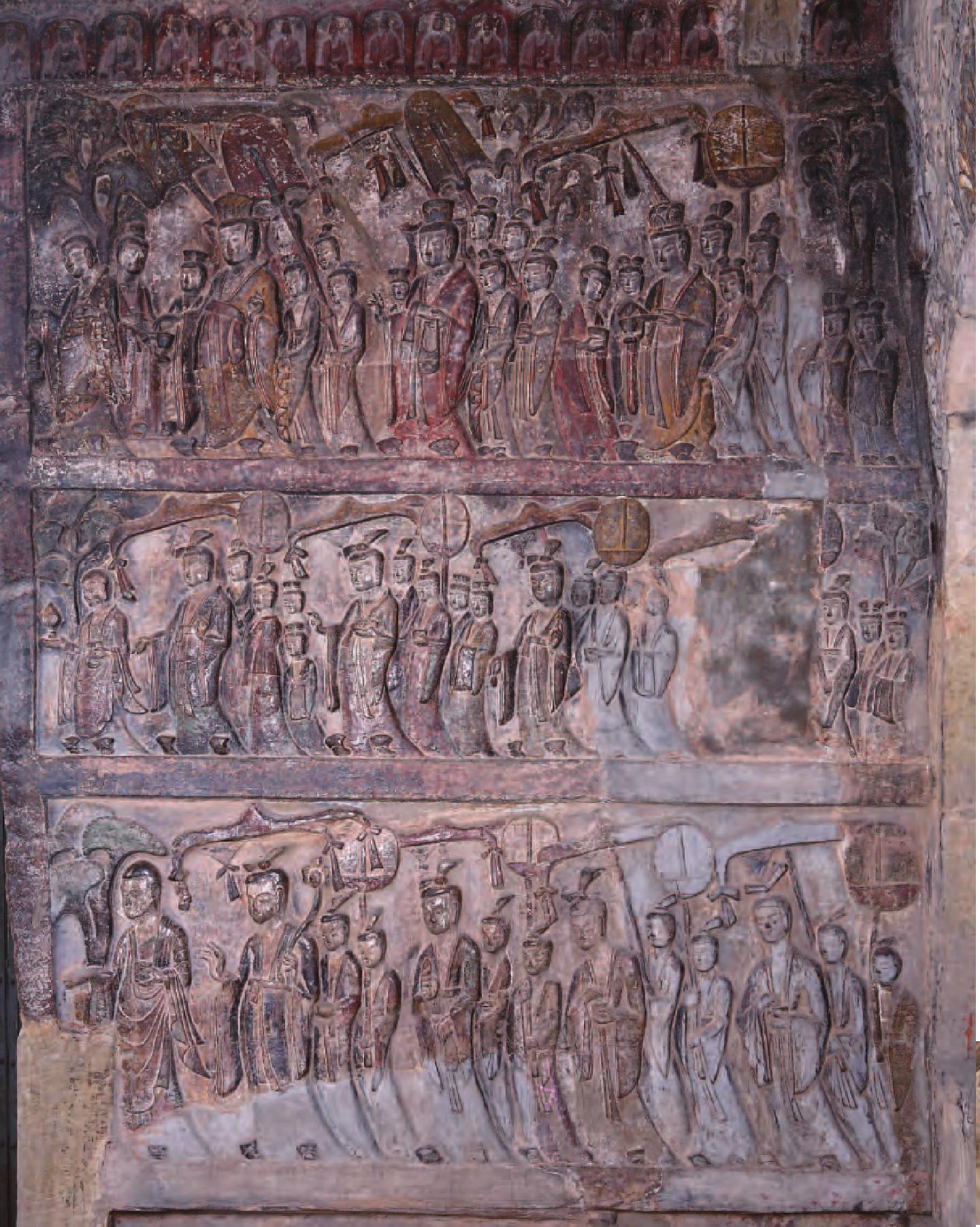

西端第一窟是最大的一個窟。洞窟為正方形,四壁各長6.5m左右,高約6m。窟門外兩側各雕金剛力士一軀,高3.4m,門東金剛之東殘存一佛一菩薩。佛高5.3m,氣勢莊嚴宏偉,是現存北魏石窟中雕刻較早的摩崖大像。另外,窟門兩側還有北魏、北齊及唐宋各代造像龕102個。中心柱四面有佛龕,龕內雕一佛二菩薩二弟子,佛座左右刻獅子。各龕坐佛背光兩側刻有對稱的飛天、化生和蓮花。中柱西面神龕上的兩個伎樂人雕刻得尤為精美,靠南的彈琵琶,靠北的吹橫笛,生動活潑,飄然欲仙。四壁上滿刻千佛,共15行,其衣著樣式多達十余種。東、西、北三壁各有四個大龕,龕楣及兩側均裝飾有飛天、蓮花、忍冬和火焰等花紋圖案。東、西、南三壁壁腳,浮雕有正在演奏的伎樂人,他們分別手執琴、鼓、橫笛、排簫、羯鼓、箜篌、簫、法螺等樂器,含情注目,指法靈巧,形象傳神。門內兩側刻《帝后禮佛圖》,分三層六組。東側以比丘為前導,以皇帝為中心,西邊以比丘尼為先行,以皇后為中心,組成一支龐大的儀仗隊,前呼后擁,來寺內燒香禮佛。這組帝后禮佛圖浮雕,形象地反映了皇室的宗教活動,不僅構圖簡練生動,刻技純熟,上面的顏色還隱約可見。該窟禮佛圖保存基本完好,其裝飾性之強、雕刻技藝之高,實為國內北魏石刻所罕見。

東端第五窟高3m,四壁邊長2m,呈正方形,無中心柱。窟門內壁兩側各雕一尊與門同高的立佛,站于蓮花和蓮枝上。東、西、北三壁上均鑿一個佛龕,龕內雕一佛二菩薩二弟子,龕外飾有飛天、卷草等圖案。西壁佛龕下兩側各刻兩個比丘,南側題“比丘僧惠興”,北側是“比丘僧惠嵩”,這是石窟內唯一署名的兩座比丘雕像。藻井是該窟雕刻最精彩的部分,六個伎樂環飛于中心蓮花周圍,并襯有彩云瑞草,組成一個花團錦簇的美麗圖案,與四角的四個化生童子構成滿窟飛動、天樂齊鳴的天堂歡樂景象。

鞏義石窟寺中的雕像,其造像風格已脫離了北魏早期深目高鼻、秀骨清像的特點,而是面貌方圓、表情寧靜的藝術形象,衣紋雕刻也趨于簡單化,反映出雕刻風格已將本土藝術傳統同外來宗教相融合。雕刻精美的禮佛圖和窟頂平,體現了北朝后期的裝飾風格,是不可多見的藝術珍品。

全景(文宣提供)

第一窟外壁(趙鈞提供)

第三、四窟外壁(趙鈞提供)

第五窟外壁東側造像龕(趙鈞提供)

第一窟皇帝禮佛圖局部(其一)(趙鈞提供)

第一窟皇后禮佛圖局部(其二)(趙鈞提供)

第三窟中心柱南龕造像(趙鈞提供)

第一窟中心柱主龕造像(趙鈞提供)

上一篇:民居建筑·鞏義康百萬莊園

下一篇:伊斯蘭教建筑·開封東大寺